「社員の会社への関心が低い」「理念が浸透せず、一体感がない」。

そんな悩みを抱えていませんか。

リモートワークの普及で、社員同士のつながりが希薄になり、企業文化の醸成は一層難しくなっています。

このままでは、社員のエンゲージメントが下がり続け、優秀な人材の流出や生産性の低下につながりかねません。

本記事では、企業の根幹を強くする「インナーブランディング」の具体的な進め方を解説します。

ぜひ最後まで読み、貴社の組織を、強くしなやかな成長エンジンへと変える一歩を踏み出しましょう。

企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。

毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる

>>逆光のブランディング支援実績を見てみる

INDEX

インナーブランディングとは?進め方も解説

本パートを理解することで、インナーブランディングの基礎知識が身につきます。

アウターブランディングとの関連性も整理し、全体像を掴みましょう。

インナーブランディングの定義

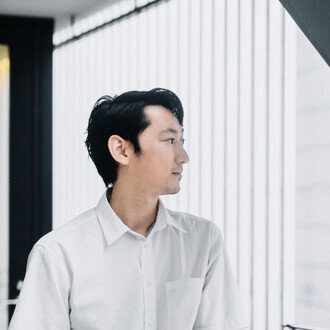

インナーブランディングとは、企業の理念やビジョン、価値観(バリュー)を従業員に深く理解・共感してもらい、日々の行動にまで浸透させる活動全般を指します。

従業員一人ひとりが「自社のブランドを体現する存在」となることを目指す、組織内向けのブランディング戦略です。

なぜなら、従業員の行動や意識が変わることで、提供するサービスや商品の品質向上、顧客満足度の向上といった外部への価値提供につながるからです。

具体的には、社内報での理念共有や、価値観を体現した社員を表彰する制度、ビジョンについて語り合うワークショップなどが挙げられます。

このように、インナーブランディングは従業員のエンゲージメントを高め、組織の一体感を醸成する重要な取り組みといえます。

ブランディング全般についてはこちらで詳しく解説しています。

→ブランディングとは?簡単にわかる意味や目的から進め方まで徹底解説

アウターブランディングとの違い

アウターブランディングとの違いは、その対象と目的にあります。

アウターブランディングが顧客や株主など「社外」のステークホルダーを対象とするのに対し、インナーブランディングは「社内」の従業員が対象です。

| 項目 | インナーブランディング | アウターブランディング |

| 対象 | 従業員 | 顧客、取引先、株主、社会 |

| 目的 | 理念浸透、エンゲージメント向上、行動変容 | 認知度向上、購買意欲促進、企業イメージ向上 |

| 主な手法 | 社内報、研修、評価制度、社内イベント | 広告、PR、Webサイト、SNS、店舗 |

この二つは独立しているわけではなく、密接に関連しています。

インナーブランディングによって従業員のエンゲージメントが高まると、商品やサービスの質が向上し、顧客満足度が高まります。

その結果、アウターブランディングの効果も最大化されるのです。

社外への魅力的な発信は、強固な社内基盤があってこそ実現します。

インナーブランディングとアウターブランディングの詳細な違いについてはこちらをご参照ください。

→インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?目的や効果を解説

インナーブランディングを進めることで期待できる効果

本パートでは、インナーブランディングが現代の企業経営においてなぜ重要視されているのか、その背景と具体的な効果を解説します。

時代の潮流と、それによってもたらされる経営課題への有効性を理解できます。

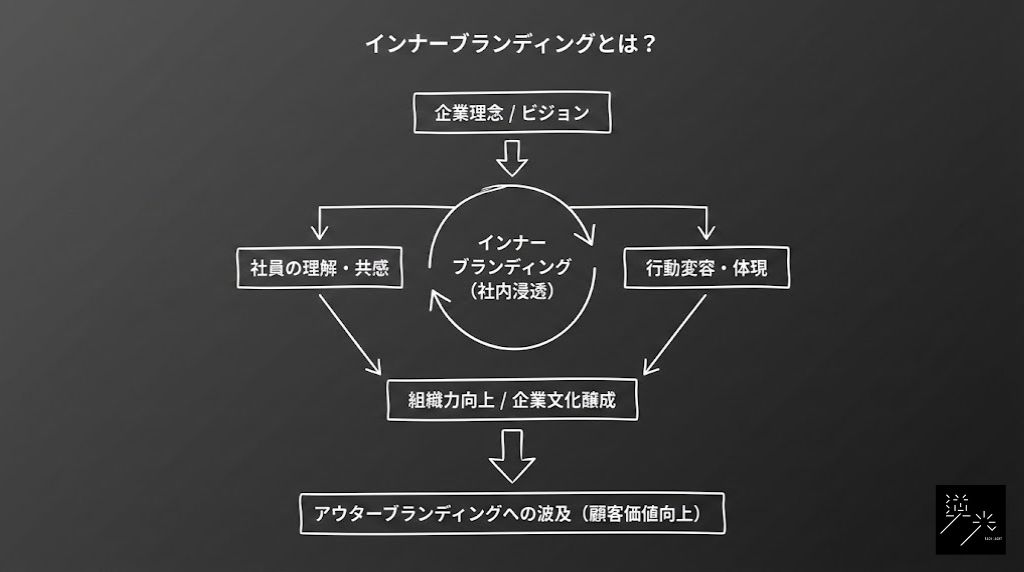

分散/ハイブリッド環境や人的資本開示の潮流

テレワーク普及で社員同士の対面機会が減り、企業の方向性を伝えにくくなったと感じる企業が多く、社員エンゲージメント低下を実感する声もあります。

インナーブランディングはオンラインで理念共有を行うなど工夫することで、離れて働く社員間の一体感維持に寄与します。

また近年は人的資本情報の開示が義務化され、上場企業は有価証券報告書に人材投資額や社員満足度などを記載する必要があるのです。

企業は社員エンゲージメントや定着率といった「人」に関わる指標に一層注力するようになりました。

インナーブランディングはまさに人的資本経営の要であり、社員満足度やエンゲージメントを高め企業競争力を強化する施策と言えます。

採用/定着/生産性/意思決定スピードへの効果

従業員のエンゲージメント(愛着心や熱意)が高まることで、主に次のような効果が期待できます。

第一に、社員が長く定着し離職率が低下すること、第二に組織全体の生産性が向上することです。

実際、エンゲージメント向上施策により従業員への信頼感が高まり、能力発揮や健康的な働き方が促進され、その結果として定着率の上昇や生産性向上につながるとされています。

さらに、自社のビジョンや価値観を社員全員が共有することで意思決定のスピードも上がり、変化への対応力が増すことが期待されます。

エンゲージメントの高い職場をつくることは企業規模を問わず重要であり、労働力人口が減少する中で企業の持続的成長に欠かせない要素になりつつあるのです。

こうした好循環は企業の魅力を高め、優秀な人材の採用にも良い影響を与えるでしょう。

インナーブランディングがもたらす具体的な効果や成功事例についてはこちらで詳しく解説しています。

→インナーブランディングの効果とは?メリットや成功事例をわかりやすく解説

>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる

>>逆光のブランディング支援実績を見てみる

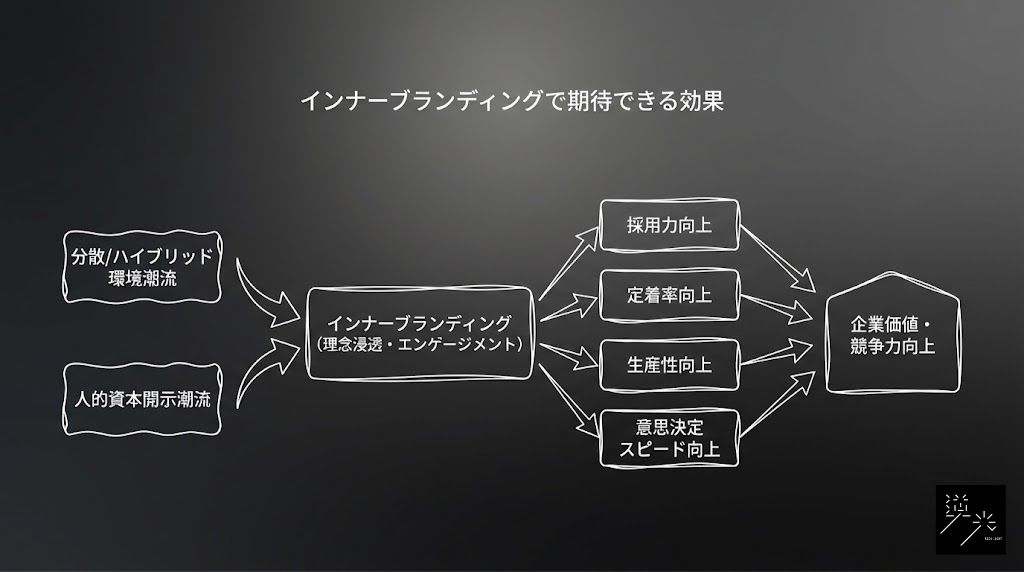

インナーブランディングの進め方

本パートでは、インナーブランディングを成功に導くための具体的な手順を4つのステップで解説します。

計画的に進めることで、施策の効果を最大化し、形骸化を防ぐことができます。

現状把握:サーベイ/インタビュー/浸透度診断

最初のステップは、自社の現在地を正確に把握することです。

効果的な戦略を立てるためには、まず従業員が企業理念をどの程度理解し、共感しているのか、そして組織がどのような課題を抱えているのかを客観的なデータに基づいて明らかにしなければなりません。

具体的な手法としては、従業員エンゲージメントサーベイ(eNPSなど)、特定の層を対象としたグループインタビュー、あるいは専門の診断ツールを用いた理念浸透度調査などが有効です。

この段階で得られた定量的・定性的な情報が、以降の全てのプロセスの土台となります。

現状を正しく診断することが、的確な処方箋を描くための第一歩です。

目的やKGI/KPIとメッセージ設計

現状把握で課題が明確になったら、次にインナーブランディングの目的(KGI)と重要業績評価指標(KPI)を設定します。

なぜインナーブランディングに取り組むのか、その目的を具体的に定義することが重要です。

「離職率を10%改善する」「従業員エンゲージメントスコアを15ポイント向上させる」のように、最終的なゴールをKGIとして設定します。

そして、KGI達成のための中間指標としてKPIを設定します。

KPIには、施策の参加率や理解度テストのスコアなど、具体的な行動指標を置くとよいでしょう。

目的と指標が定まったら、誰に、何を、どのように伝えるかというメッセージを設計します。

企業の理念やビジョンを、従業員の心に響く言葉や物語に変換し、共感を呼ぶコミュニケーションの核を作り上げます。

社員一人ひとりの理解を深める施策

ブランドビジョンを組織全体に浸透させるには、社員一人ひとりが自分事として理解する仕組みが欠かせません。

具体的には以下の施策が効果的です。

- 1on1ミーティングでのビジョン対話

- 上司と部下が定期的にビジョンについて対話する場を設けることで、個人の業務とブランド価値の接点を明確にできます。

- 「あなたの仕事がどうビジョン実現につながるか」を具体的に話し合いましょう。

- パーソナルブランディングシートの活用

- 社員一人ひとりが「自分はどんな価値を提供できるか」「ブランドビジョンと自分の強みをどう結びつけるか」を記入するシートを用意しましょう。

- これにより自分の役割を再認識できます。

- ロールモデルの可視化

- ブランド価値を体現している社員をロールモデルとして紹介し、具体的な行動例を共有します。

- 「こういう行動がブランドを体現している」という明確な指針になるでしょう。

- 個人レベルでの理解が深まることで、ブランドビジョンは単なるスローガンではなく、日々の行動指針として機能するようになります。

施策計画と実行

次に、設定した目的とKPIを達成するための具体的な施策を計画し、実行に移します。

施策は、経営層からのメッセージ発信、理念を体現した従業員の表彰、理念について対話するワークショップ、社内報やイントラネットでの継続的な情報発信など、多岐にわたります。

重要なのは、単一の施策に頼るのではなく、複数の施策を組み合わせて多角的にアプローチすることです。

また、全社一律の施策だけでなく、部門や階層ごとの課題に合わせた施策を計画することで、より高い効果が期待できます。

計画した施策を、着実に実行していくフェーズです。

採用ブランディングを実装した企業の成功事例についてはこちらをご参照ください。

→採用ブランディングの成功事例10選!メリットと戦略を徹底解説

効果測定と改善

インナーブランディングは一度やって終わりではなく、継続的な改善が重要です。

一定期間ごとに効果を測定し、PDCAサイクルを回しましょう。

効果測定では、初期に設定した指標(例えば従業員エンゲージメントスコアや離職率など)を確認します。

あわせて社員インタビューでの声の変化など定性的な面も観察し、「どの施策が効果的だったか」「新たな課題は何か」を分析します。

その結果を踏まえ施策内容を見直していくことで、活動が徐々に組織文化として根づいていきます。

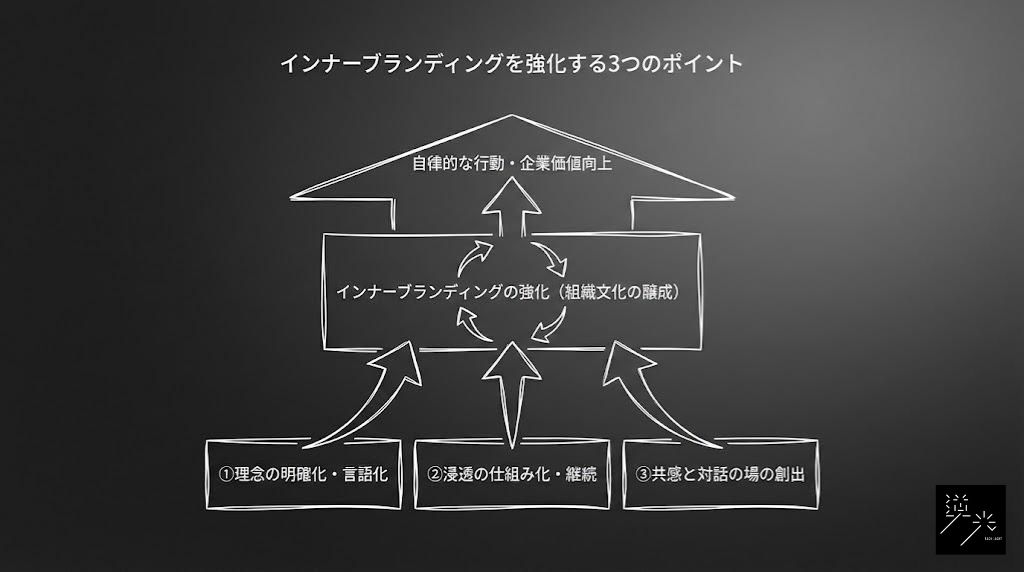

インナーブランディングを強化する3つのポイント

インナーブランディングは一度実施して終わりではありません。

継続的に強化していく仕組みが成功の鍵を握ります。

ポイント1:定期的なブランド浸透度調査

社員アンケートやパルスサーベイを実施し、ブランドビジョンの理解度や共感度を測定しましょう。

- 「ブランドビジョンを説明できるか」

- 「自分の業務とビジョンの関連性を理解しているか」

- 「ブランド価値を体現できていると感じるか」

これらを定期的に測ることで、施策の効果を可視化し改善点を特定できます。

ポイント2:成功事例の社内共有サイクル

ブランド価値を体現した行動や成果を定期的に共有することで、社員のモチベーションが向上します。

月次の全社会議や社内報で「今月のブランドヒーロー」として紹介したり、チーム単位での成功事例をデータベース化して誰でも閲覧できるようにしたりする方法が効果的です。

ポイント3:経営層からの継続的なメッセージ発信

トップダウンでのメッセージ発信を一度きりにせず、さまざまな機会を通じて繰り返し伝えることが重要です。

全社会議での発信だけでなく、社内SNSでの日常的な投稿や、現場訪問時の対話など、多様なチャネルを活用しましょう。

経営層が本気で取り組んでいる姿勢が伝わることで、社員の意識も変わります。

インナーブランディングの強化は継続的なPDCAサイクルです。

定期的に振り返り、改善を重ねることで組織文化として定着していきます。

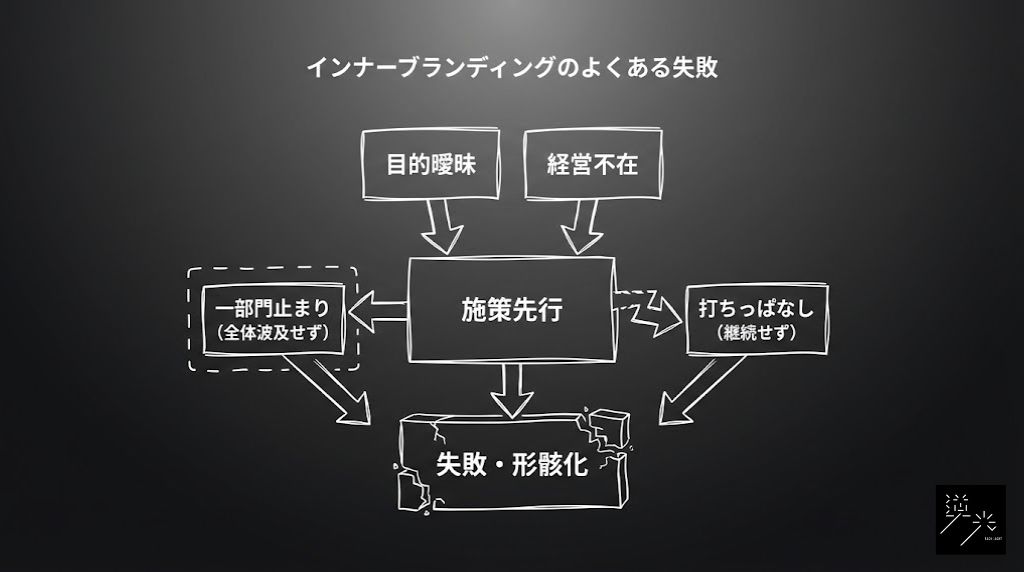

インナーブランディング進め方のよくある失敗

本パートを理解することで、インナーブランディング推進において陥りがちな落とし穴と、それを回避するための具体的な対策がわかります。

先人たちの失敗から学び、自社の取り組みを成功に導くためのヒントを得られます。

施策先行で目的が曖昧→KGI/KPIの先置き

インナーブランディングでよくある失敗は、目的が曖昧なまま施策を始めてしまうことです。

「社内イベントをやろう」「社内報をリニューアルしよう」といった施策から入ると、手段が目的化してしまいます。

これでは、活動が自己満足で終わり、経営課題の解決にはつながりません。この失敗を避けるためには、必ずKGIやKPIを先に設定することが重要です。

まず、「何のためにインナーブランディングを行うのか」という目的を経営課題と結びつけて明確にします。

そして、「離職率の低下」や「生産性の向上」といった具体的なゴール(KGI)と、その達成度を測る指標(KPI)を定めます。

目的とゴールが明確であれば、そこから逆算して本当に必要な施策を選択できるようになるのです。

経営コミット不足→スポークスパーソン設置

経営層の継続的な関与がなければ、インナーブランディングは成功しません。

担当部署だけが熱心でも、「また何か新しいことを始めた」と冷ややかに見られ、全社的な協力は得られないでしょう。

特に、経営層の言動が企業理念と一致していない場合、従業員はすぐに見抜き、しらけてしまいます。

この問題を解決するには、経営トップが自らインナーブランディングの「スポークスパーソン」になることが不可欠です。

社長や役員が、あらゆる機会を通じて自らの言葉で理念の重要性を語り、その実践者であることを示す必要があります。

経営層の本気度が伝わることで、従業員の意識が変わり、取り組みが全社的なムーブメントへと発展していくのです。

打ちっぱなし→測定設計とやめる基準

一度施策を実施しただけで満足し、効果検証を怠るのも典型的な失敗パターンです。

時間とコストをかけて実施した施策が、実際には従業員に響いていなかったり、意図しないネガティブな影響を与えていたりする可能性もあります。

このような「やりっぱなし」を防ぐためには、施策の計画段階で効果測定の方法を具体的に設計しておくことが重要です。

施策の前後でアンケートを取る、関連するKPIの変化を追うなど、評価の仕組みを組み込んでおきましょう。

また、効果が見られない施策を続けないために「やめる基準」を設けることも大切です。

一定期間KPIに改善が見られない場合は、施策を中止または抜本的に見直すというルールをあらかじめ決めておくことで、リソースの無駄遣いを防げます。

一部門止まり→横断ガバナンス/権限設計

インナーブランディングが人事部や広報部など、特定の一部署だけで進められてしまうケースも失敗につながりやすいです。

担当部署のミッションとして閉じてしまうと、現場の実態と乖離した施策になったり、他部署の協力が得られず全社的な展開ができなかったりします。

企業文化は組織全体で作り上げるものです。

この課題を克服するためには、部署を横断した推進体制(ガバナンス)を設計することが有効です。

各部署からキーパーソンを選出してプロジェクトチームを組成し、全社の視点で計画を立案・推進します。

このチームに適切な権限を委譲し、各部署を巻き込みながら実行できる体制を整えることで、インナーブランディングは一部門の活動から全社的な取り組みへと昇華します。

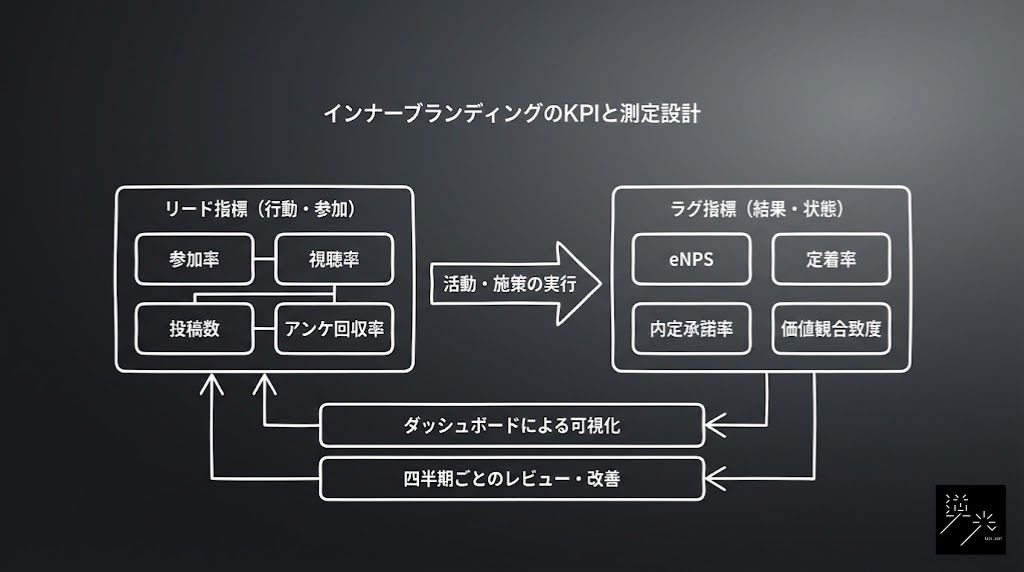

インナーブランディングを進めるときのKPIと測定設計

本パートを理解することで、インナーブランディングの効果をどのように数値で可視化すればよいかがわかります。

具体的な指標(KPI)の例と、それを管理するためのダッシュボードの考え方を解説します。

リード指標:参加率/視聴率/投稿数/アンケ回収率

リード指標とは、施策の実行状況や社員の参加度合いを測るための短期的な指標です。

活動が計画通りに進んでいるかを把握し、すぐに見直しや改善のアクションを取るために役立ちます。

これらの指標は比較的測定しやすく、日々の活動の健康状態を示すバロメーターとなります。

- イベント参加率・満足度:全社総会やワークショップへの参加人数や、事後アンケートでの満足度スコア。

- コンテンツ視聴率・閲覧率:経営メッセージ動画の視聴率や、Web社内報の記事ごとの閲覧数(PV)。

- 社内SNS投稿数・反応数:理念に関するテーマでの投稿数や、「いいね」などのエンゲージメント数。

- アンケート回収率:各種サーベイやアンケートの回答率。

これらの数値を追うことで、社員の関心度を測り、より魅力的なコンテンツや企画への改善につなげられます。

ラグ指標:eNPS/定着率/内定承諾率/価値観合致度

ラグ指標とは、インナーブランディング活動の結果として表れる遅行指標です。

リード指標の積み重ねによって、最終的に変化させたい組織の状態を示します。

これらの指標は、活動の最終的な成果を評価するために用いられ、経営層への報告にも適しています。

代表的なラグ指標には、以下のようなものがあります。

- eNPS(Employee Net Promoter Score): 「現在の職場を親しい友人や家族にどの程度勧めたいか」を測る指標

- 従業員定着率・離職率: 一定期間における従業員の定着、または離職の割合

- 内定承諾率: 採用活動において、内定を出した候補者が入社を承諾した割合

- 価値観合致度: 従業員サーベイにおける「企業の価値観に共感しているか」といった設問のスコア

これらの指標は、四半期や半期に一度など、中長期的なスパンで定点観測することが一般的です。

ダッシュボードとレビュー頻度(四半期)

設定したリード指標とラグ指標は、ダッシュボードなどで常に可視化し、関係者がいつでも確認できるようにしておくことが望ましいです。

複数の指標を一元管理することで、施策(リード指標)と成果(ラグ指標)の因果関係を分析しやすくなります。

そして、少なくとも四半期に一度は、プロジェクトチームや経営層が集まり、これらの指標を基にレビュー会議を実施しましょう。

この会議では、目標に対する進捗を確認し、成果が出ている施策とそうでない施策を特定します。

その上で、次の四半期で注力すべきことや改善策について議論し、アクションプランを更新します。

このような定期的なレビューの場を設けることが、インナーブランディング活動の質を高め、継続させていくための重要な仕組みとなるでしょう。

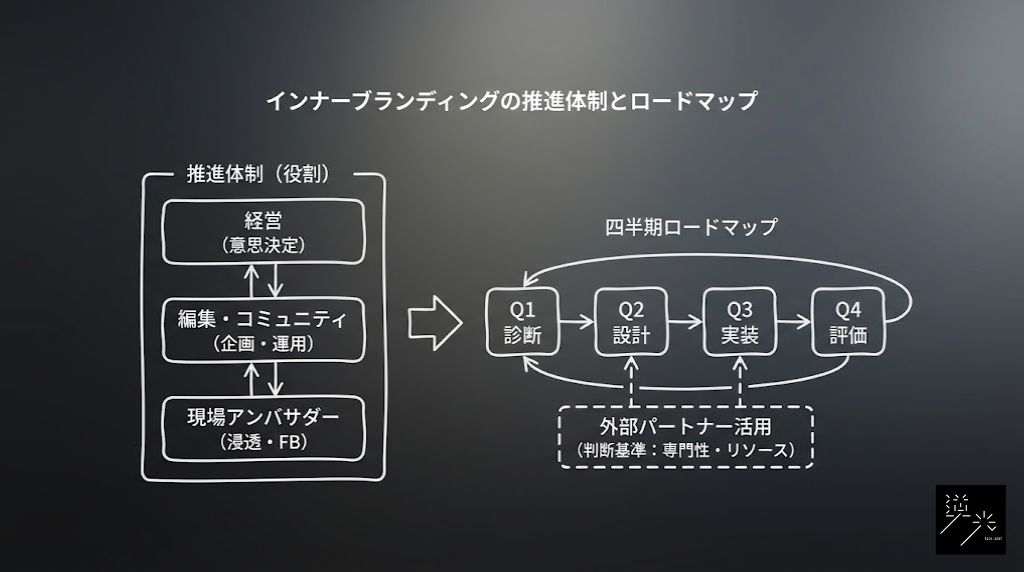

インナーブランディングの推進体制とロードマップ

本パートでは、インナーブランディングを全社的に、かつ継続的に進めていくための体制構築と、具体的なスケジュール計画について解説します。

適切な役割分担と現実的な計画が、成功への道を拓きます。

役割:経営/編集・コミュニティ/現場アンバサダー

インナーブランディングを成功させるには、役割分担を明確にした推進体制が不可欠です。

主に以下の3つの役割が重要となります。

- 経営層:プロジェクトの最高責任者。インナーブランディングの重要性を自らの言葉で語り、全社的な協力を取り付ける役割を担います。最終的な意思決定者として、活動全体を牽引します。

- 編集・コミュニティ:事務局として、具体的な施策の企画・実行を担当します。社内報の編集、イベントの運営、社内SNSの管理など、コンテンツとコミュニケーションの中心を担うチームです。

- 現場アンバサダー:各部署から選出された、インナーブランディングの推進役です。現場の声を事務局にフィードバックしたり、自部署で理念浸透の旗振り役になったりと、経営と現場をつなぐ重要な役割を果たします。

四半期ロードマップ(Q1診断→Q2設計→Q3実装→Q4評価)

インナーブランディングは長期的な取り組みですが、マイルストーンを区切って計画することで、着実に前進できます。

以下は、1年間のロードマップのサンプルです。

- 第1四半期(Q1):現状把握と体制構築

・従業員サーベイ、インタビューの実施

・推進体制(事務局、アンバサダー)の決定

・現状の課題と目指す姿の言語化 - 第2四半期(Q2):戦略・計画設計

・KGI/KPI、コアメッセージの決定

・年間施策の全体像と予算の計画

・経営層へのプレゼンテーションと承認 - 第3四半期(Q3):施策の実装と発信

・キックオフイベントの開催

・具体的な施策(ワークショップ、社内報リニューアル等)の開始

・アンバサダー活動の本格化 - 第4四半期(Q4):効果測定と次年度計画

・KPIの進捗測定と効果検証

・年間の活動レビューと課題の抽出

・次年度の計画策定

外部パートナー活用の判断基準

インナーブランディングを推進する上で、自社のリソースだけでは難しい場合、外部の専門企業の力を借りることも有効な選択肢です。

外部パートナーを活用するかどうかの判断基準は、主に「専門性」と「リソース」の2つの観点から考えます。

例えば、従業員サーベイの設計・分析や、クリエイティブなコンテンツ(動画やブランドブック)の制作には、高度な専門知識や技術が必要です。

また、大規模なイベントの企画・運営や、継続的なコンテンツ配信には、多くの人的リソースを要します。

自社にこれらの専門性やリソースが不足している場合は、外部パートナーの活用を検討する価値があります。

選定の際は、実績や得意領域だけでなく、自社の企業文化を深く理解し、伴走してくれるパートナーかどうかを見極めることが重要です。

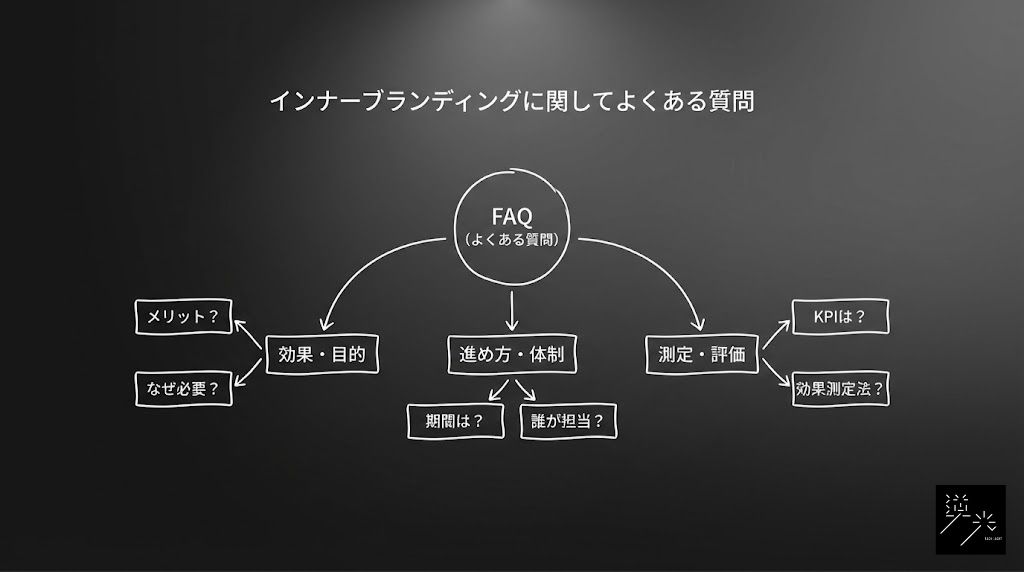

インナーブランディングの進め方に関するよくある質問

最後に、インナーブランディング推進に関するよくある疑問にお答えします。

インナーブランディングの進め方は何から始めればよい?

インナーブランディングの進め方は、まず「現状把握」から始めるのが鉄則です。

従業員アンケートやインタビューを通じて、自社の理念がどれくらい浸透しているのか、社員が会社に対して何を感じているのかを客観的に把握しましょう。

課題が明確になることで、その後の目的設定や施策立案が的確になります。

低コストで効果を出すにはどの施策が有効?

低コストで効果を出すには、社員参加型のコミュニケーション施策が有効です。

例えば既存の社内SNSやチャットツール上で理念共有キャンペーンを行ったり、各部署持ち回りで社員が投稿する社内ブログを開設したりする方法があります。

費用をかけずとも社員同士が主体的に関われる仕組みを作ることで、共感の輪が広がっていきます。

また定期的にオンライン朝会を開き、経営トップがビジョンを語る場を設けるなど工夫次第で低コストでも浸透効果を高めることが可能です。

大切なのは、お金よりも手間とアイデアを投資し、社員の主体性を引き出すことです。

効果測定はどのKPIを見ればよい?(eNPSなど)

効果測定では、従業員エンゲージメントを示すKPIを中心に確認します。

代表例のeNPSは社員の会社推奨度合いを数値化した指標で、エンゲージメントの現状把握に役立ちます。

加えて離職率や定着率の推移も重要です。離職率が下がり定着率が上がっていれば、インナーブランディングが奏功している可能性が高いでしょう。

施策ごとの参加率やアンケート結果、社員紹介による採用数などもモニタリングし、総合的に社内の変化を評価しましょう。

複数の指標を組み合わせ、多角的に効果を検証することが大切です。

中小企業でも実施できる?最小の体制は?

中小企業でもインナーブランディングは実施できますし、むしろ効果を実感しやすいです。

最小の体制としては、社長がスポークスパーソンとなり、人事や総務の担当者が1名事務局役を担う形から始められます。

大切なのは規模ではなく、経営者が本気で取り組み、全社員と対話しようとする姿勢です。

中小企業でのインナーブランディング・採用戦略についてはこちらをご参照ください。

→中小企業の採用ブランディングとは?成功事例と戦略で人材獲得を加速しよう

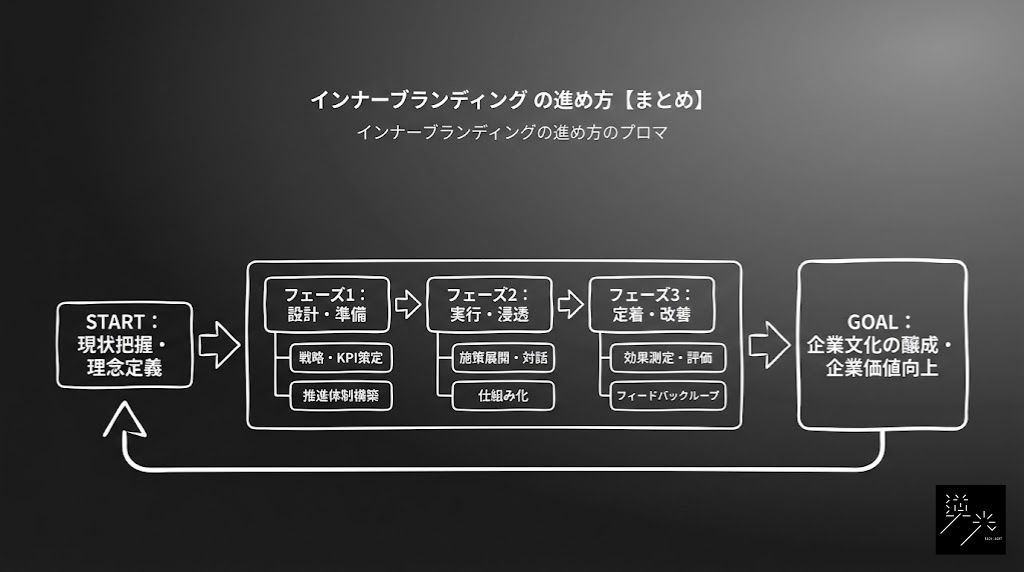

インナーブランディングの進め方【まとめ】

インナーブランディングは、社員を企業ブランドの担い手に育てるための長期的な社内活動です。

まず現状分析で課題を把握し、目的と指標を明確化した上で、社内向け施策を計画・実行することが重要です。

トップのコミットメントと社員アンバサダーの力を組み合わせ、双方向の対話を重ねることで、企業理念や価値観が社員一人ひとりの胸に宿ります。

その結果、社員のモチベーションやエンゲージメントが高まり、採用力向上や離職率低下、生産性アップといった効果が現れます。

継続的にPDCAを回し改善を積み重ねることで、やがてそれが企業文化として根づき、組織の大きな力となっていくでしょう。