「新サービスを企画したけれど、なんだかぼんやりしている」「競合との違いがうまく説明できない」といった悩みを抱えていませんか?

その原因は、コンセプト設計が不十分だからかもしれません。

実は、成功している多くの商品やサービスには、明確なコンセプトが存在します。

しかし、「コンセプト」と聞くと、抽象的で難しく感じてしまいますよね。

本記事では、誰でも実践できる「コンセプト設計のフレームワーク」を具体的に解説します。

この記事を読めば、あなたのアイデアを明確なコンセプトに落とし込み、ビジネスを成功に導く道筋が見えてきます。

>>企業のすべてを魅力化するブランディングの相談をしてみる

企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。

毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる

>>逆光のブランディング支援実績を見てみる

INDEX

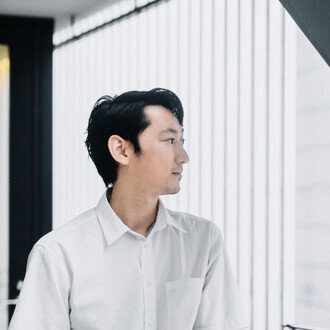

コンセプト設計のフレームワークとは?

コンセプト設計のフレームワークとは、商品やサービス、事業の核となるアイデアを、論理的かつ体系的に整理するための思考ツールです。

フレームワークを活用することで、個人の主観や感覚に頼りがちだったコンセプト設計を、客観的なデータや視点に基づいたアプローチに変えることができます。

例えば、ただ漠然と「おしゃれなカフェを作りたい」と考えるのではなく、「ターゲットは誰か?」「競合とどう差別化するのか?」といった観点を整理する必要があります。

3C分析やペルソナ分析といったフレームワークに沿って検討すれば、アイデアを具体的な形へ落とし込めるでしょう。

このように、フレームワークは、アイデアの「見える化」を促進し、コンセプトに説得力を持たせるための土台となるのです。

コンセプト作成の基本についてはこちらで詳しく解説しています。

→コンセプトの作り方とは?初心者でも成功する7ステップやコツを紹介

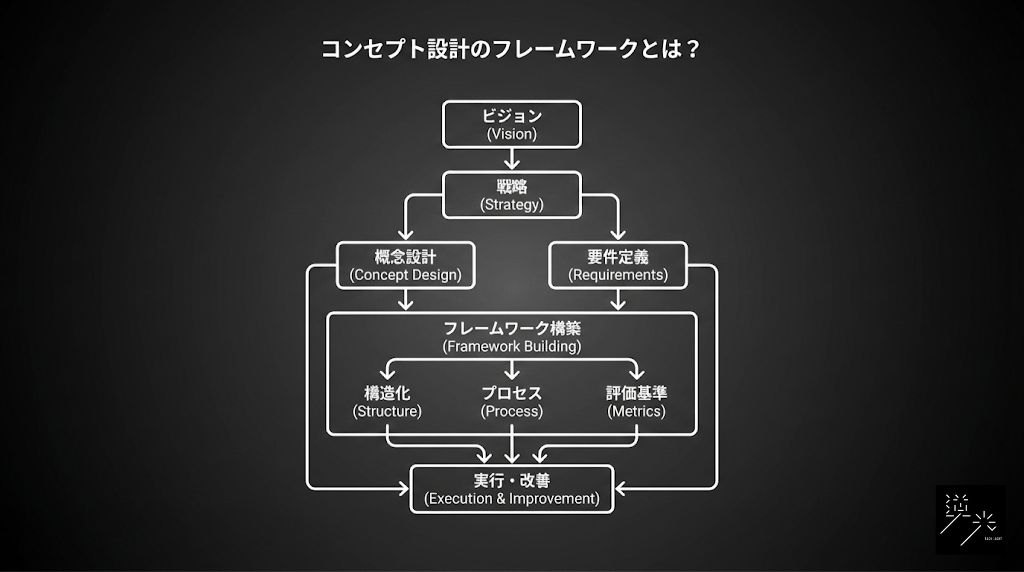

コンセプト設計のフレームワークが重要な理由

コンセプト設計のフレームワークは、ビジネスを成功に導く上で欠かせないものです。

なぜなら、コンセプト設計のフレームワークを使うことで、あいまいなアイデアを明確にし、ビジネスの方向性を統一できるからです。

上記を踏まえることで、チームの生産性が向上し、競合との差別化も図りやすくなるでしょう。

社内外コミュニケーションの共通言語

フレームワークを活用することで、社内外の関係者間でコンセプトを正確に共有できます。

コンセプトが抽象的なままでは、「おしゃれ」や「便利」といった言葉の解釈が人によって異なり、認識のズレが生じやすくなります。

しかし、フレームワークを使い「30代女性向けの、仕事帰りに立ち寄れる落ち着いた空間」といったようにターゲットや提供価値を言語化すれば、方向性は明確になるでしょう。

その結果、チームメンバーだけでなく外部パートナーとも同じ目線で議論を進められます。

このように、フレームワークは、コンセプトを誰にとっても理解しやすい「共通言語」に変える役割を担います。

ブランディング全体でのコンセプト設計についてはこちらをご参照ください。

→ブランディングにおけるコンセプトとは?作り方や成功のポイントを紹介

競合差別化とブランド強化

明確なコンセプトは、競合との差別化を際立たせ、ブランドを強化します。

コンセプトがあいまいだと、競合と同じような商品やサービスになってしまい、価格競争に巻き込まれてしまうのではないでしょうか。

一方、フレームワークを使って自社の強みや顧客の真のニーズを深く掘り下げれば、競合にはない独自の価値を創出できます。

例えば、多くのカフェが「コーヒーの味」で勝負する中、「集中して作業できる環境」というコンセプトを掲げることで、特定の顧客層から支持を得られるでしょう。

このように、コンセプト設計は、他社との違いを明確にし、顧客の心に残る強いブランドイメージを築くために不可欠なのです。

中長期の意思決定スピードが上がる

明確なコンセプトは、その後の事業展開における迅速な意思決定を可能にします。

コンセプトが定まっていないと、新しい機能を追加すべきか、どの市場に進出すべきかなど、あらゆる局面で判断に迷いが生じるでしょう。

しかし、サービスの本質的な価値やターゲットが明確になっていれば、そのコンセプトに沿っているかどうかを基準に、迅速かつ一貫性のある意思決定ができます。

市場の変化が速い現代において、ビジネスの成功を左右する重要な要素です。

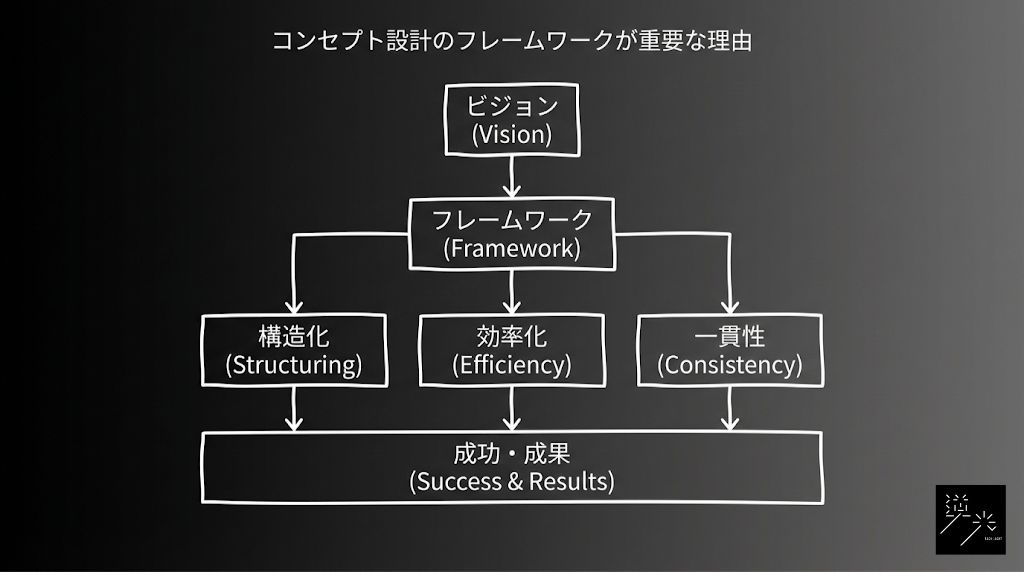

コンセプト設計に役立つフレームワーク7選

コンセプト設計を効率的に進めるためには、目的に合ったフレームワークの活用が不可欠です。

ここでは、特に役立つ代表的な7つのフレームワークを紹介します。

ツールを使うことで、アイデアを多角的に分析し、より強固なコンセプトを築くことができるでしょう。

ペルソナ分析

ペルソナ分析は、商品やサービスの典型的なユーザー像を具体的に設定するフレームワークです。

年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観といったデモグラフィック情報だけでなく、抱えている悩みや目標までを詳細に描き出し、一人の架空の人物を作り上げます。

この手法の目的は、「みんな」という曖昧なターゲットではなく、「この一人のため」という明確な視点を持つことです。

ペルソナを設定することで、チームメンバー間で顧客イメージが統一され、機能開発やマーケティング施策の意思決定がブレにくくなります。

顧客の視点に立った、より深く刺さるコンセプトを生み出すための第一歩となるでしょう。

3C分析

3C分析は、自社(Company)、顧客(Customer)、競合(Competitor)の3つの視点からビジネス環境を分析するフレームワークです。

まず、自社の強みや弱みを明確にし、次に顧客のニーズや市場の動向を調査します。

最後に、競合他社の戦略や強みを分析することで、自社のKSF(重要成功要因)を見つけ出すことが可能になるでしょう。

この分析を通じて、競合との差別化ポイントや、顧客にとっての自社の価値を客観的に把握できます。

STP分析

STP分析は、市場の中から自社が狙うべき顧客を定め、独自のポジションを築くためのマーケティングフレームワークです。

まず、市場全体を年齢、性別、ニーズなどの共通項で細分化(Segmentation)します。

次に、細分化した市場の中から、自社の強みが最も活かせる、あるいは最も魅力的な市場を選択し、ターゲットを絞り込みます(Targeting)。

最後に、ターゲットとした市場において、競合製品と比べて自社製品をどのように位置づけ、認識してもらいたいかを明確にするのです(Positioning)。

この分析により、「誰に、どのような価値を提供するか」というコンセプトの核心部分をシャープに磨き上げることが可能です。

バリュープロポジションキャンバス

バリュープロポジションキャンバスは、自社が提供する価値と顧客が求める価値を、的確に結びつけるためのツールです。

キャンバスは「顧客プロフィール」と「バリューマップ」の2つの領域に分かれています。

顧客プロフィールでは、顧客が解決したい課題や得たい利益を洗い出します。

一方、バリューマップでは、自社の商品やサービスが、それらの課題や利益にどう応えられるかを整理するのです。

この2つを照らし合わせることで、顧客が本当に求めている価値(バリュープロポジション)は何かを明確にできます。

企業が「売りたいもの」と顧客が「欲しいもの」のズレを防ぎ、真に価値あるコンセプトを生み出すのに役立ちます。

5W1H

5W1Hは、情報を整理し、アイデアを具体化するための最も基本的で汎用性の高いフレームワークです。

「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という6つの問いに答える形で、コンセプトの要素を抜け漏れなく洗い出していきます。

このシンプルさゆえに、企画の初期段階で全体像を素早く掴んだり、チームでアイデアを出し合う際のたたき台として活用したりと、様々な場面で応用が可能です。

他の複雑なフレームワークを使う前段階として、まずは5W1Hでコンセプトの骨子を固めることから始めるのも効果的な進め方です。

ジョブ理論(JTBD)

ジョブ理論(Jobs To Be Done)とは、ユーザーが商品やサービスを「雇用する(利用する)」根本理由=成し遂げたい目的(ジョブ)に着目するフレームワークです。

ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した理論で、顧客が特定の状況で達成しようとする進歩(Progress)を「ジョブ」と定義します。

例えば「朝の通勤時間に退屈しないようにする」というジョブのために人々は音楽やラジオを“雇用”する、といった具合です。

JTBDの視点でコンセプトを考えると、従来の属性ベースの分析では見落としがちな顧客の真のニーズや文脈が浮かび上がります。

「顧客が片付けたい用事は何か?」を突き詰め、その解決策として自社商品を位置付けるコンセプトを打ち出せれば、より刺さる価値提案になるでしょう。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスを認知してから購入、さらにはその後の利用に至るまでの一連の行動や感情、思考を可視化するフレームワークです。

顧客の行動を時系列に沿って追うことで、どの段階でどんな課題や感情を抱いているのかを把握できます。

顧客の体験全体を向上させるための改善点や、新たなコンセプトのヒントを見つけ出せるでしょう。

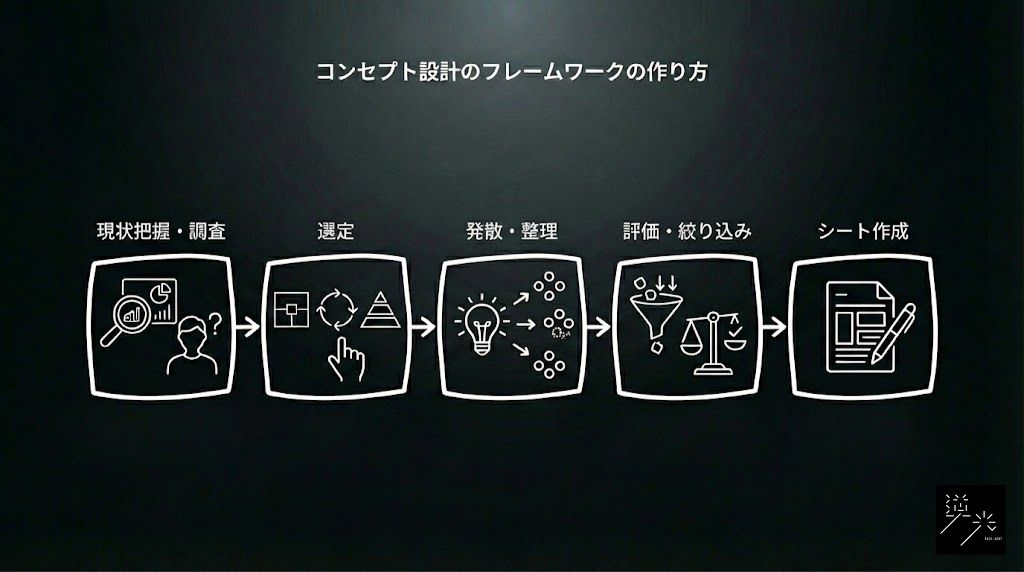

コンセプト設計のフレームワークの作り方

コンセプト設計のフレームワークをただ知っているだけでは意味がありません。

実際に手を動かして、具体的なコンセプトを作り上げるプロセスを理解することが重要です。

ここでは、効果的なコンセプトを導き出すための5つのステップを解説します。

現状把握とインサイト調査

まず、自社や市場、顧客に関する情報を徹底的に集めます。

このステップでは、3C分析やSWOT分析などを活用し、自社の強みや弱み、市場のトレンド、競合の動向などを客観的に把握しましょう。

さらに、顧客インタビューやアンケート調査を通じて、顧客の「インサイト(潜在的な欲求や本音)」を深く探ります。

表面的なニーズだけでなく、なぜそう思うのか、どんな課題を抱えているのかを掘り下げることが、説得力のあるコンセプトを生み出す鍵となるでしょう。

フレームワーク選定

次に、集めた情報を整理するために、適切なフレームワークを選びます。

このステップでは、すべてのフレームワークを闇雲に使うのではなく、目的に合わせて最適なものを選びましょう。

例えば、顧客理解を深めたいなら「ペルソナ分析」や「ジョブ理論」、市場での立ち位置を明確にしたいなら「STP分析」や「3C分析」が有効です。

複数のフレームワークを組み合わせて使うことで、より多角的な視点からコンセプトを練ることもできるでしょう。

アイデア発散とクラスタリング

選定したフレームワークを活用し、ブレインストーミングを通じて大量のアイデアを創造します。

この段階では、質よりも量を重視し、自由な発想でアイデアを出していきましょう。

例えば、「顧客の課題を解決する機能」「競合にはないユニークな価値」「ターゲットが感動する体験」など、様々な切り口からアイデアを発散させます。

その後、似たようなアイデアをグループ化するクラスタリングを行い、コンセプトの方向性をいくつか絞り込んでいきましょう。

評価基準による絞り込み

発散させたアイデアを、事前に定めた評価基準に基づいて絞り込んでいきます。

アイデアを絞り込む際には、「実現可能性」「市場性」「独自性」といった評価軸を設けることが重要です。

例えば、「このコンセプトは技術的に実現可能か?」「市場のニーズはあるか?」「競合と明確に差別化できるか?」といった問いに答える形で、アイデアを客観的に評価しましょう。

このプロセスを経て、最も有望なコンセプト候補を複数選定します。

コンセプトシート作成

最後に、絞り込んだコンセプトをコンセプトシートにまとめます。

コンセプトシートには、「ターゲット」「提供価値」「ベネフィット」「競合優位性」といった項目を具体的に記載しましょう。

このように、コンセプトが誰にでも理解できる形で明確化されます。

コンセプトシートは、社内外の関係者とビジョンを共有するための重要なツールとなり、後の開発やマーケティング活動の指針となるでしょう。

コンセプトを視覚的に表現する方法についてはこちらで詳しく解説しています。

→コンセプトムービーとは?作り方5ステップと費用相場をわかりやすく解説

>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる

>>逆光のブランディング支援実績を見てみる

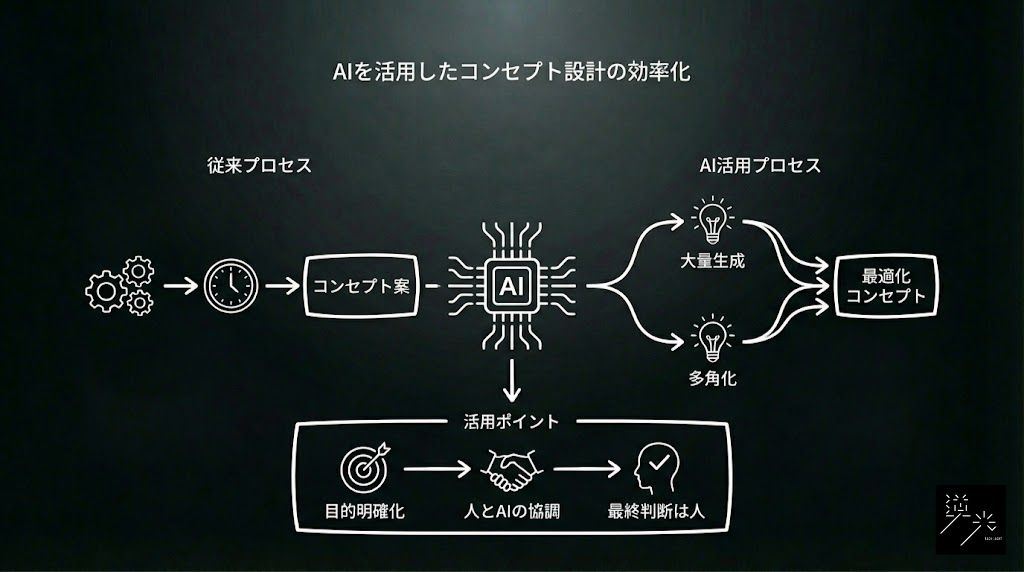

AIを活用したコンセプト設計の効率化

近年、AI技術を活用することでコンセプト設計のプロセスが大幅に効率化されています。

従来は何週間もかかっていたアイデア出しやデザイン案の作成も、AIを使えば短時間で大量のコンセプトを生み出すことが可能です。

AIがコンセプト設計で果たす役割

AIは、コンセプト設計において以下のような支援を提供します。

- アイデアの生成

- ChatGPTなどの大規模言語モデルに、商品やサービスの詳細情報を読み込ませ、コンセプト案を生成させることが可能です。

- ビジュアルの生成

- MidjourneyやDALL-Eといった画像生成AIを使えば、テキスト指示から建築物の外観パースや商品デザインを瞬時に作成できるでしょう。

- データに基づいた最適化提案

- 市場データやユーザーフィードバックをAIが分析し、より精度の高いコンセプト設計を支援します。

AIを活用する際のポイント

AIを効果的に活用するには、いくつかの注意点があります。

AIはあくまでツールであり、人間の最終的な判断が必要です。

AIが生成したアイデアをそのまま採用するのではなく、人間の感性や経験と組み合わせることで、より独創的なコンセプトが生まれます。

また、AIは「空気を読みすぎる」傾向があり、常識にとらわれない予測不能なアイデアは出にくい面もあります。

既存の枠を超えたゲリラ的なアイデアは、依然として人間の創造性が重要です。

そのため、AIで大量のアイデアを生成し、人間が絞り込みと磨き上げを行うという役割分担が効果的でしょう。

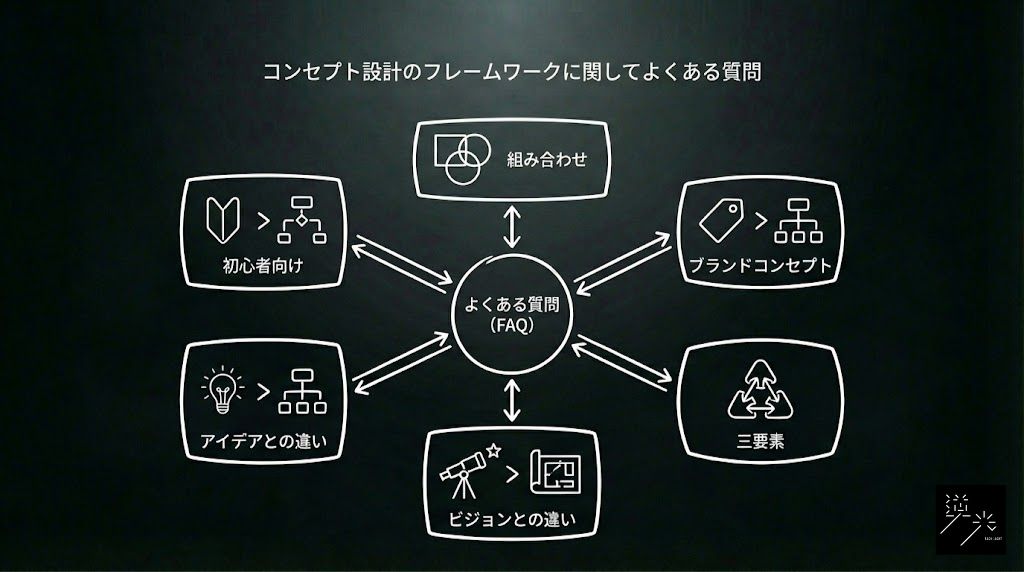

コンセプト設計のフレームワークに関してよくある質問

コンセプト設計を進める上で、多くの人が疑問に思う点をまとめました。

質問と回答を参考に、あなたのコンセプト設計をよりスムーズに進めてください。

初心者がまず使うべきフレームワークは?

コンセプト設計の初心者がまず手をつけるべきは、3C分析とペルソナ分析です。

ビジネスの全体像と顧客像を把握するための基本中の基本だからです。

3C分析で市場環境を客観的に理解し、ペルソナ分析でターゲット顧客の解像度を高めることで、その後のステップが格段に進めやすくなるでしょう。

まずはこの2つから始めて、慣れてきたら他のフレームワークにも挑戦してみるのがおすすめです。

複数フレームワークを組み合わせてもいい?

はい、複数のフレームワークを併用して問題ありません。

むしろ相互補完的に使うことで、コンセプトの精度が上がります。

例えば、3C分析で市場環境を把握しつつ、ペルソナ分析で具体的な顧客像を描けば、両面から企画の方向性を検討できます。

また、STP分析で戦略を定めた上でVPC(バリュープロポジションキャンバス)で提供価値を詰めるなど、段階に応じて組み合わせるのも効果的です。

それぞれの強みを活かし、柔軟に併用しましょう。

フレームワークのブランドコンセプトは?

「フレームワーク」は思考の枠組みであり、フレームワーク自体に特定のブランドコンセプトはありません。

しかし、コンセプト設計のフレームワークを使う目的は、「顧客に選ばれる理由を明確にする」ことです。

つまり、フレームワークを通じて作り出すブランドコンセプトは、「顧客のニーズを満たし、競合とは異なる独自の価値を提供すること」であると言えるでしょう。

コンセプトの三要素は?

一般的にコンセプトは「ターゲット顧客」「提供価値」「提供方法」の3つの要素で構成されると言われています。

つまり、「誰に(Target)」「どのような独自の価値を(Value)」「どのようにして届けるのか(How)」を明確にすることです。

この3つが具体的かつ一貫性を持っていることで、コンセプトの骨子が固まり、人々を惹きつける強いメッセージとなります。

ビジョンとコンセプトの違いは何?

ビジョンは将来のあるべき姿や目指す方向性を示すものであり、コンセプトはそのビジョンを実現するための具体的な構想です。

たとえば、「すべての人に快適な移動体験を提供する」というのがビジョンだとすれば、「電動アシスト付き折りたたみ自転車で、都市部の通勤をスマートにする」というのがコンセプトになります。

ビジョンは抽象的で長期的な理想像を描くのに対し、コンセプトは具体的で実行可能な企画の核となる考え方であり、表裏一体の関係にあると言えるでしょう。

コンセプトとアイデアの違いは何?

コンセプトはビジネスの土台となる一貫した構想であるのに対し、アイデアはその構想を形にするための個別の発想や思いつきです。

たとえば、「働く女性が仕事帰りに気軽に立ち寄れる癒しの空間」というのがコンセプトであれば、「アロマを焚く」「Wi-Fiを完備する」といった個々の発想がアイデアになります。

コンセプトは正確に記述できる明確な概念ですが、アイデアはぼんやりした発想を含む幅広い意味を持つ言葉です。

まずはコンセプトを固めてから、それに沿ったアイデアを出していくという順序で進めることが、ブレのない企画につながるでしょう。

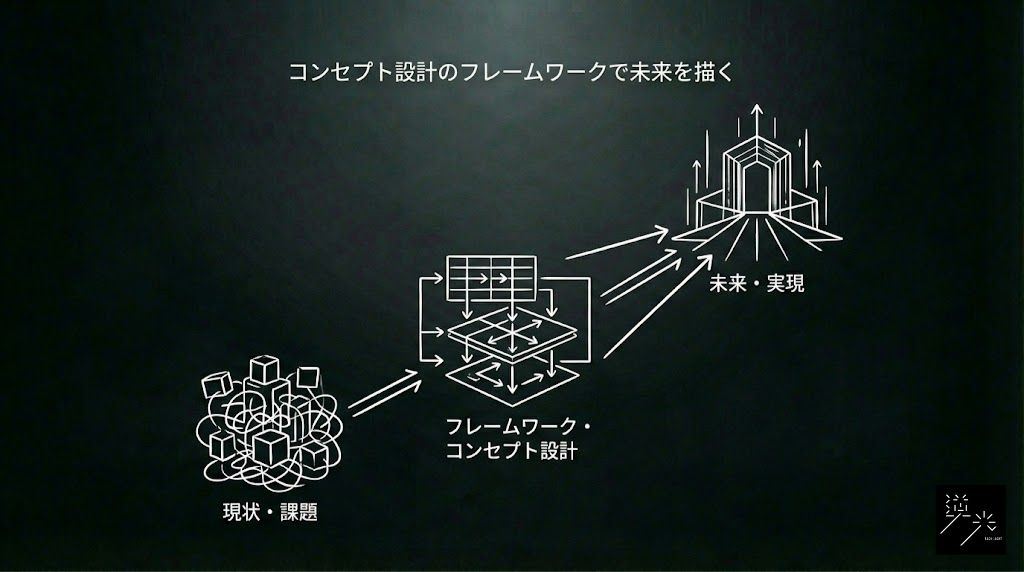

コンセプト設計のフレームワークで未来を描く【まとめ】

本記事では、ビジネスを成功に導くためのコンセプト設計のフレームワークについて解説しました。

コンセプト設計は、単なるアイデア出しではなく、論理的思考に基づいた体系的なプロセスです。

この記事で紹介したフレームワークを活用すれば、あなたの漠然としたアイデアも、社内外を巻き込む力強いコンセプトへと進化させることができるでしょう。

コンセプト設計のプロセスは、現状把握から始まり、フレームワークの選定、アイデアの発散と絞り込み、そしてコンセプトシートへの落とし込みという一連の流れで進みます。

一連のステップを踏むことで、競合との差別化を図り、顧客に響く独自の価値を創造できます。

ぜひ、今日から各フレームワークをビジネスに取り入れ、未来を形作る第一歩を踏み出してください。